2月20日は旅券の日です。

○旅券の日…

1878年(明治11年)2月20日に「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定され、

「旅券」という言葉が初めて法令上使われました。これを記念して生まれた「旅券の日」、

大切なパスポートを確認する日

らしいです。

パスポート…

日本政府が、海外で日本人であることと氏名・生年月日などを証明する国際的身分証明書ですね。

また万一何かが起こったときに渡航先国政府に対して必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。

現在日本国民の約4人に1人がパスポートを所持しているそうです。

私は持ってません。

持ってましたが、期限が切れてしまいましたね。

昨今のコロナ禍の影響で海外旅行も中々しにくいなかで、

ほとんど利用することなく期限切れとなってしまいました。悲しいです。

ちなみに弊社ではコロナの前は社員旅行で海外に旅をしておりました。

2020年社員旅行(グアム)

2019年社員旅行(セブ島(フィリピン))

2018年社員旅行(タイ)

2017年 社員旅行(マカオ)

2016年 社員旅行(韓国)

2015年 社員旅行 in 台湾

来年度は、また海外に行きたいなぁ。

(↓飼ってる猫、ノリオ)

オオツキです。前回も書きましたが、僕は去年の8月に入社しました。

それがなんとなくのきっかけで、ラジオを聞くようになりました。

安住さんのラジオと、ハライチのターンを聞いています。

ラジオを聞くためにヘッドホンも買いました。ガチ勢です。

特にハマっているのが、安住さんのラジオです。

すっかり毎週の楽しみになりました。安住さんのトークも面白いし、視聴者からのおたよりも面白いです。

僕も読まれたい。毎週、「最近~なこと」のようなメッセージテーマが発表されます。

そのテーマについて、老若男女様々な視聴者からおたよりが寄せられます。

(高校生からおじいちゃんおばあちゃんまで、本当に様々!)みんな文章が上手で、面白いです。

意外にも学生からのおたよりも多く、若いのにすごいなーと笑いながらも

感心してしまいます。そんなハイレベルなおたよりのコーナーですが、僕も読まれたい。

僕も安住さんに読まれたいです!

…ということで、シリーズ「安住さんに読まれたい」をスタートします!(勝手に)

おたよりの練習として、メッセージテーマについて文章を書いてここに載せようと思います。

(もったいないので、番組へも同じものを送ります。練習兼本番です。)

いつかここに載せた文章が読まれたら、一緒に喜んでほしいです。

応援のおたより、お待ちしています。

(今週のメッセージテーマは難しくて思いつかなかったので、スタートは来週から…)

P.S. 春が近づいてきました。猫は換毛期です。

バラックス採用担当です。

弊社では随時、一緒に働く仲間を募集しております。

以下の求人サイトに弊社の紹介、および代表取締役インタビュー、

社員インタビューも掲載されております。

ご興味を持っていただいた方は、ぜひご覧ください。

About 株式会社バラックス - Wantedly

You can read employee interviews and the latest company’s initiative of 株式会社バラックス. 私たちは、お客様のIT課題・業務問題を、日々発展・進化し続けるIT技術の世界で、最適な方法で問題解決すると同時に、「会社を作るのは社員である。」という意識を持ち、会社の利益を可能な限り社員に還元します。

愉快な社会を実現する私たちが、豊かさを体感できていなければ元も子もありません。 当社の社員にはプライベートを充実させ、仕事と両立できるように努力し、バランスの取れた、充実した人生を歩んでいけるような会社です。

(↓飼ってる猫、ノリオ)

ついに映画THE FIRST SLUM DANKが興行収入100億円を突破しました!

宮城が100億の男になりました!!ありがとうございます!!!

(スラムダンクだけではなく、八村くんがレイカーズへ移籍して、

しかもなんとスタメンで起用されていたり、

ユータワタナベが大活躍していたり、

レブロンジェームスがNBA歴代最多得点を塗り替えたりと、

バスケ界は大盛り上がりです。これらについてもまたいつか…。)

THE FIRST SLAM DANK、私は公開初日に観に行きました。

大興奮、大感動でした。(帰って漫画を読み返してまた泣く。)

(翌週にはバッシュを買う。)周りの人にも全力で勧めたのですが、

観に行ってくれたのは父、弟、あと職場の先輩1人だけ…。

なんで!!最高なのに!!私のプレゼンに熱が足りなかったのかな…。反省です…。

さて、私は去年の8月にバラックスに入社しましたオオツキです。

これが初めてのブログ記事です。つまり、私を知らない人には初めての、

知ってる人には、知ってるけど初めて読むオオツキ(THE FIRST OTSUKI BLOG)

だと思ってもらえるとうれしいです。

これからもよろしくお願いします。

P.S. 私もバスケットマンです。

シュートを打つときは、リングの奥側を狙います。三井寿と同じです。

前回の続きとなります。

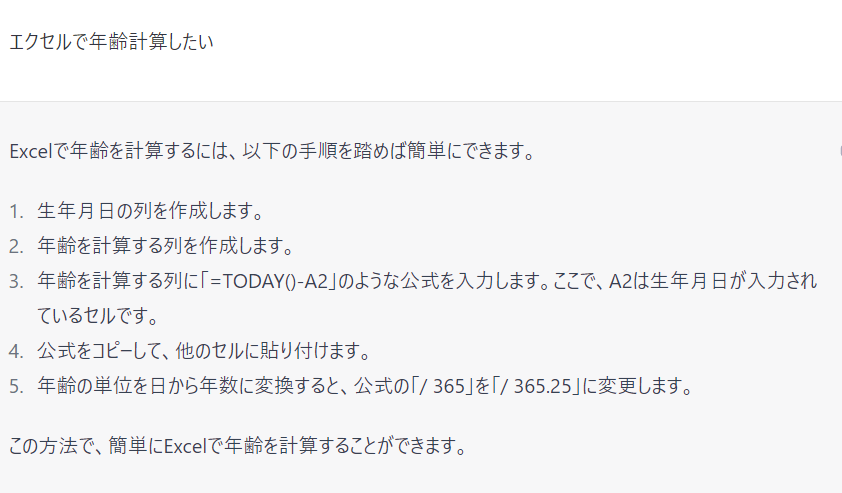

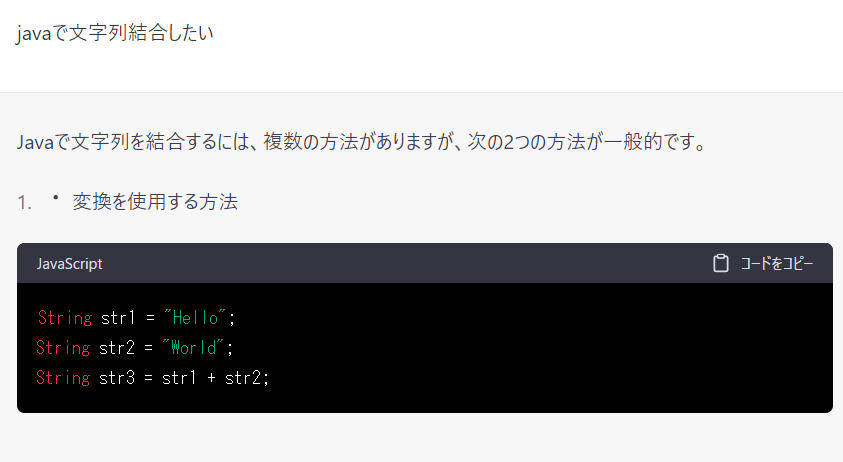

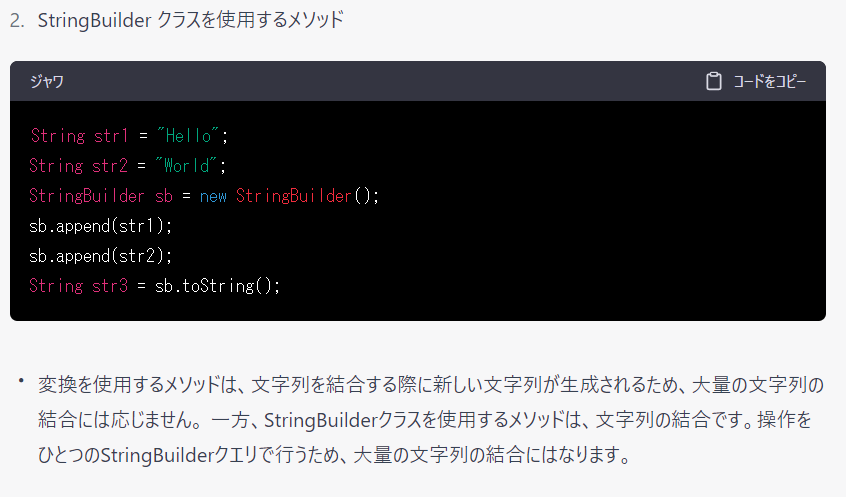

AIにblog書いてもらうこととし、いくつか質問しました。

以下、質問と答え(原文のままです)

Q. 1月のブログかいて

A. 大変申し訳ありませんが、文章を生成することはできますが、

特定のブログを書くことはできません私。代わりに、1月のブログに書くことができるテーマやアイデアを

提供しますすることはできますので、ご希望に応じてご提供いたします。

Q. 2023年1月のブログ テーマ

A. 2023年1月のブログのテーマは様々ですが、次のようなものが考えられます。

- 新年の抱負と目標

- 今年の流行りのトレンド

- 健康やフィットネスのテーマ

- ライフスタイルの変革

- 技術やビジネスに関連するトピック

- 料理や旅行のレシピや体験談

- エンターテイメントや芸能の最新情報

- コミュニケーションや人間関係に関連するトピック

これらはあくまで一例ですので、あなたの興味やスキルに合ったテーマを選択することが大切です。

Q. 1月について語ってください

A. 1月は新年の最初の月であり、多くの人は新しい年の抱負や目標を立てます。

この時期は、新しいことに挑戦したいという気持ちが強いです。

1月はまた、冬の時期でありこの時期には、家でのレジャーや料理を楽しむことも多いです。

また、1月には、世界各地で新年祭りやイベントが開催されます。

1月はまた、新学期や新しい仕事のスタートなど、新しいスタートを切ることが多い月です。

この時期には、様々な目標を達成するために努力する人々が多いです。ということもあり、

子どもたちは学校からの休暇を楽しんでいることがあります。

1月は、新年のスタートとともに、多くの期待や可能性を秘めた月です。この月を通して、

自分自身に対する自己評価や、新しいことに挑戦することができます。

Q. 1月についてのブログを書いてください

A. 「1月:新しい年の新しいスタート」

新しい年が始まり、1月は新しいスタートを切ることができる月です。

今年の抱負や目標を立て、新しいことに挑戦することができます。

また、この時期は冬休みの時期もあり、子どもたちは学校からの休暇を楽しんでいることがあります。

冬は家でのレジャーや料理を楽しむことも多いです。も開催されます。

新しいスタートを切ることは、自分自身に対する自己評価や新しいことに挑戦することになることになります。

この月を通して、自分自身をより良くするために努力することができます。学校の新学期も始まっています。

今年の1月を通して、新しいスタートを切り、新しいことに挑戦することができます。

この月を通して、自分自身をより良くするために努力することができます。でさっそくいきましょう!

Q. 今年の1月の感想

A. 今年の1月の感想は、個人的なものですので、私自身の感想を代表することはできません。

スケジュールや仕事などで追い詰められている人もいます。

また、この時期は冬の時期であり、気候や天候によっては寒い日が続くこともあります。ができるチャンスでもあります。

今年の1月の感想は、個人的なものであり、新年に向けての期待、新しいスタート、

冬の時期など、多くの要素が影響しています。の1ヶ月を通して、新しいことに挑戦することができ、

自分自身をより良くすることができた人もいれば、困難な状況に直面している人もいるかもしれません。

Q. お金が欲しい

A. お金が欲しいというのは、誰もが経験することのあることです。

以下にいくつかのヒントを紹介します。

仕事を探す: できるだけ多くのお金を稼ぐために、仕事を探すことが大切です。

フリーランスやアルバイトなど、様々な仕事がありますので、自分に合ったものを探しましょう。

少しずつでも貯蓄することで、突然発生する経済的な問題に備えることができます。

コストダウンする: お金を節約するために、自分のライフスタイルを見直すことも大切です。

資産形成する: 長期的な視野から見ると、資産形成は大切です。 株式や不動産など、

多様な資産形成の方法がありますので、自分に合ったものを選択しましょう。

これらのヒントを実践することで、お金が欲しいという問題を解決することができるかもしれません。

色々聞いてみましたが、分かったことは

・結構親切に答えてくれる。

・同じ内容でも聞き方によって答えが変わる。

(「ブログかいて」だと書いてくれませんが、「書いてください」だと

それなりに書いてくれました)

・とりあえず、1月は何か新しいことに挑戦するのにちょうど良いっぽいらしい。

ChatGPTをご存じですか?

2022年11月にOpenAIという企業がリリースしたツールですね。

非常に簡単に言うとChat形式の対話式AIです。

なにができるの?っと言うと、

会話形式での検索

小説、論文等の文章を書いてもらう

プログラミング言語を書いてもらう

等々…

他にもできることがあるかもしれません

可能性は無限大です。

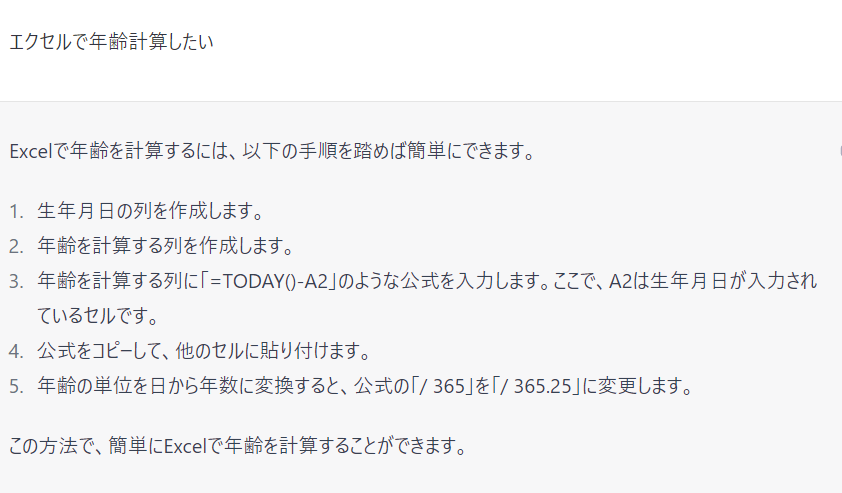

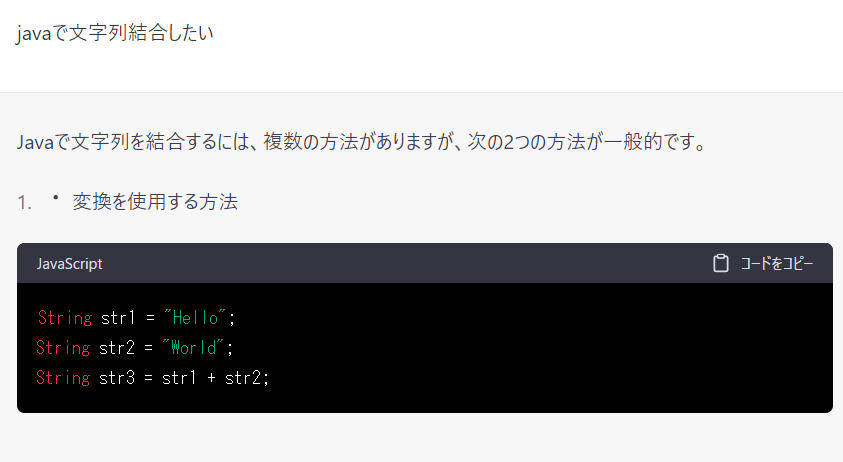

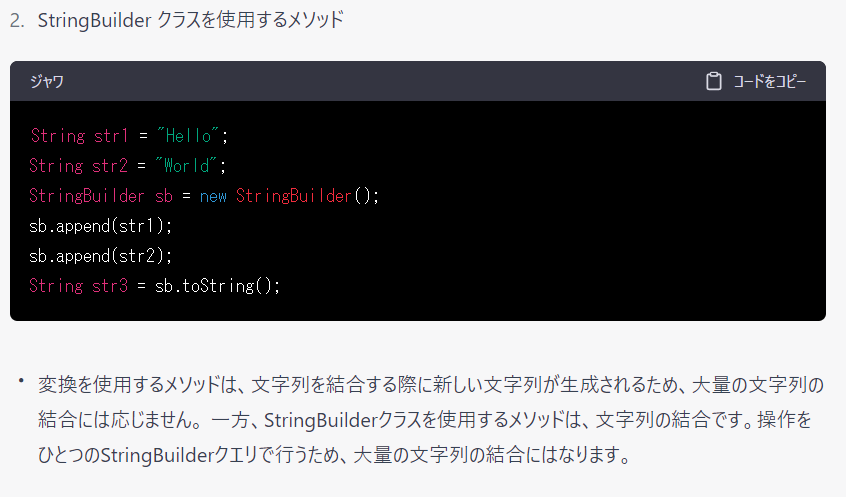

ちょっと試してみました。

・簡単な質問

・エクセル

・java

なかなか親切に回答してくれます。

さて、こちらのAIは作文もできるってことらしい…。

!!!

ってことは、blogも書けるのでは??

と言うことで、次回はAIにblog書いてもらいます。

来年はウサギ年ですね。

卯年とはどんな年でしょうか?

株式相場に辰巳天井なんて言葉がありますが、

この言葉の続きは、、

「辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌は笑い、

亥固まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる。」

となります。

兎は跳ねるから

景気が上向きに跳ねる⇒回復する

⇒株式市場においては良い年らしいです。

また、卯はその跳躍する姿から「飛躍」、「向上」を象徴する

動物のため、新しいことに挑戦するのにも最適な年と言われているようですね。

ありきたりな言葉ですが、

来年は飛躍の年として、目標を掲げるとともに

現実的にできることから着実に達成していきたいと思います。

12月14日にはふたご座流星群が観測できるようですね。

流星を見るのは好きです。

よく昔から、流れ星が見えてる間に

願い事を3回言うと願いが叶うなんて言いますよね。

由来ってなんなのかな?って調べましたが

良く分かりませんでした。

(基本的には宗教ベースの由来っぽいですが諸説ありますね。)

さて現実問題として

「流れ星が見えてる間に願い事を3回唱える」って可能なんですかね?

流れ星は、地球の公転運動と

流星とかが残したちっこい石の塊みたいな塵が、

ぶつかることによって生じる現象ですね。

なので、年の決まったタイミングで発生します。

光っている場所は、地上から100Kmくらいのところです。

一番流れるのが速いと言われているのは「しし座流星群」らしく

秒速71km(時速25万km)。

光っている時間は、0.5秒くらいに満たないくらいですかね。

基本的に地平に対して平行に入ってくる流れ星、

また、大きさが大きいほど輝く時間が長いと考えられますが

まぁ見える時間は長くても1秒前後らしいです。

かなり難易度の高いおまじないですね…。

盛り上がってますね!

始まる前は、メンバーの選定等賛否両論とかあったっぽいですが

始まってみたら、いきなりの大番狂わせ。

普段、あまりサッカーには興味を持ってないですが、

注目せざるを得ませんね。

中継を見てて、

今そんなことになってるの?

って思ったのが、コンピュータによる判定ですね。

今大会で初めて採用されたのが

「半自動オフサイド判定技術」というものらしいです。

カメラとセンサーで選手、ボールの位置関係

シュートした時間などのデータを基にコンピュータで半自動的にオフサイドを判定するというもの。

スタジアムには選手の位置、ボールの位置を認識するためのカメラが12台設置されている模様。

またボールには「慣性計測センサー」が設置され、

このセンサーでボールの状態を検知し、

データをオペレーションルームに送信しているらしいです。

テクノロジーの進歩はすごいものですね。

個人的には、このボール一個いくらするのかが気になります。

先日、昼食でも…っと近所の食堂に入ったら、

周りのお客さんが、「どっち買ったの?」って話題で持ち切りです。

「なんの話だろ?」と思ったらポケモンの話なんですね。

11月18日はニンテンドースイッチ用の新作ポケモンの発売日

調べてみると、発売後3日間で世界累計販売本数が1000万本

なんと、すべての任天堂のゲーム専用機向けソフトの発売後3日間の

世界および国内販売本数として、過去最高とのこと。

ちょっと前に「スプラトゥーン3」が流行ってるなぁっと思ってましたが

発売後3日間の国内販売本数は345万本(当時の過去最高の記録)。

「ポケモンSV」は405万本であっさりと記録が塗り替えられたらしいです。

まぁスカーレットとバイオレットの2種類で販売しているので、

単純に比較はできないのかもしれませんが…。

凄いですね。所謂ブームとか社会現象化というやつでしょうかね。

ちなみに私は世代ではないので、

ほとんどプレイしたことがありませんが、

キャラクターの名前は結構分かったりします。